在备考2025年注安技术科目时,“火灾爆炸事故机理”这一考点需掌握燃烧与火灾、爆炸等内容。

2025年注安技术考点:火灾爆炸事故机理

一、燃烧与火灾★★★★

(一)燃烧和火灾的定义、条件

1.燃烧的定义

可燃物与氧化剂发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和发烟。

2.火灾定义

将火灾定义为在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

3.燃烧(火灾)发生的必要条件—前提条件,基本知识

同时具备氧化剂、可燃物、点火源,即燃烧三要素。从现代燃烧理论的角度分析,燃烧的必要条件除了燃烧三要素外,还必须保持参与燃烧物质的链式反应(活性基因)未受到抑制。

在火灾防治中,只要消除4个必要条件之一就可以扑灭。

4.物质燃烧(火灾)发生的充分条件—附加要求(量)

物质发生燃烧并得到发展,除了上述4个必要条件外,还必须具备3个充分条件:①一定量的可燃剂浓度,如甲烷在空气中的体积分数必须在5%~15%;②一定量的氧含量,如汽油燃烧最低含氧量为14.4%;③一定量的点火能,必须达到可燃物最小点火能以上。

可燃物系统具备上述4个必要条件或者3个充分条件时,燃烧才能发生和继续。

(二)燃烧(火灾)过程和形式★★★★

2.燃烧形式

燃烧形式有6种,(气态可燃物)扩散燃烧、混合燃烧;(液态可燃物)蒸发燃烧、分解燃烧;(固态可燃物)分解燃烧和表面燃烧和阴燃。

(1)扩散燃烧。可燃气体从管道、容器的裂缝(阀门)流向空气,可燃物与空气分子互相扩散、混合,达到爆炸极限范围内的可燃气体遇到火源着火并能形成稳定火焰的燃烧,如天然气井口发生的井喷燃烧、打火机的燃烧、放空火炬。

扩散燃烧—燃烧前,可燃性气体先经过扩散、混合的过程,通常仅集中在泄漏的裂缝、阀门处,属于稳定的扩散燃烧焰,不会发生回火的现象,最常见的就是气体类介质泄漏火灾,此类火灾在没有封堵措施的前提基础上,切忌压灭火势。

(2)预混燃烧。可燃气体和助燃气体在管道、容器内混合,混合气体的浓度在爆炸极限范围内,遇到火源后快速进行的燃烧,煤气、液化石油气泄露并与空气混合后遇到明火发生的燃烧为混合燃烧。如家用燃气灶火焰、接力用火炬的火焰、气体切割焊接、气体爆炸等。

混合燃烧—可燃性气体在一定空间(设备内、空间内)内已经得到充分混合后遇到点火源形成的瞬间轰爆型燃烧,燃烧充分但是及其危险,混合燃烧实际实质上就是受控型爆炸。一旦供气速度小于燃烧速度,供气设备会发生回火现象最终导致设备整体爆炸,类似于气体切割焰。

混合燃烧供气设备上应设置防回火装置—阻火器、单向阀。

(3)蒸发燃烧(液体燃烧的典型形式),可燃液体在火源和热源的作用下,蒸发出的蒸气发生氧化分解而进行的燃烧,称为蒸发燃烧。如酒精、汽油、乙醚等易燃液体的燃烧。

(4)分解燃烧。可燃物质在燃烧过程中首先遇热分解出可燃性气体,分解出的可燃性气体再与氧进行的燃烧,称为分解燃烧。如木材、纸张及高分子材料的燃烧。(特征—黑烟)

应注意液体类火灾切忌直接喷射带压力的灭火剂,防止液体冲出后形成流散类火灾。

(5)表面燃烧。如炭、箔状或粉状金属(铝、镁)的燃烧。

(6)阴燃,固体可燃物在空气不流通、加热温度较低或含水较多等条件下发生的只冒烟、无火焰的燃烧现象。如大量堆放的煤、杂草、湿木材。

(三)火灾的分类

(1)按可燃物的类型和燃烧特性将火灾分为6类。

A类火灾:固体物质火灾,这种物质通常具有有机物性质。

B类火灾:液体或可熔化的固体物质火灾,沥青、石蜡火灾等。

C类火灾:气体火灾。

D类火灾:金属火灾,钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。

E类火灾:带电火灾,如发电机、电缆、家用电器等。

F类火灾:指烹饪器具内烹饪物火灾,如动植物油脂等。

(四)火灾基本概念及参数

1.引燃能(最小点火能)—数值越低越易被引燃,危险性越大

释放能够触发初始燃烧化学反应的能量,也叫最小点火能。

2.着火迟滞期(诱导期)—诱导期越短,危险性越大

高温作用下从开始暴露到起火的时的时间,单位用 ms表示。

3.闪燃(一闪即灭)和闪点—闪点越低、危险性越大

4.燃点(着火点)—燃点越低、危险性越大

5.自燃和自燃点—不依靠外部热源、自行燃烧★★

(1)液体和固体受热分解的可燃气体挥发物越多,自燃点越低。

(2)固体可燃物粉碎得越细,自燃点越低。

(3)一般情况下,密度越大,闪点越高而自燃点越低。

下列油品的密度:汽油<煤油<轻柴油<重柴油<蜡油<渣油,闪点依次升高,自燃点则依次降低。

密度和闪点:汽煤柴蜡渣

汽油<煤油<轻柴油<重柴油<蜡油<渣油

自燃点:

渣油<蜡油<重柴油<轻柴油<煤油<汽油

6.热分解温度

热分解温度是指可燃物质受热发生分解的初始温度。它是评价可燃固体的火灾危险性主要指标之一,固体的热分解温度越低,燃点也低,火灾的危险性越大。

(五)典型火灾的发展规律

典型火灾事故的发展分为初起期、发展期、最盛期、减弱至熄灭期。初起期是火灾开始发生的阶段,这一阶段可燃物的热解过程至关重要,主要特征是冒烟、阴燃。

发展期是火势由小到大发展的阶段,一般采用T平方特征火灾模型来简化描述该阶段非稳态火灾热释放速率随时间的变化,即假定火灾热释放速率与时间的平方成正比,轰燃就发生在这阶段。

典型火灾事故的发展分为初起期、发展期、最盛期、减弱至熄灭期。最盛期的火灾燃烧方式是通风控制火灾,火势的大小由建筑物的通风情况决定。

减弱至熄灭期是火灾由最盛期开始消减直至熄灭的阶段,熄灭的原因可以是燃料不足、灭火系统的作用等。

二、爆炸★★★★

(一)爆炸及其分类

1.爆炸的定义

迅速的物理的或化学的能量释放或转化过程,是系统蕴藏的或瞬间形成的大量能量在有限的体积和极短的时间内,骤然释放或转化的现象。爆炸最主要的特征是爆炸点及其周围压力急剧升高。

2.爆炸的分类

1)按照爆炸的能量来源分类

爆炸可分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。

(1)物理爆炸。纯物理过程,只发生物态变化,不发生化学反应,例如蒸汽锅炉爆炸、轮胎爆炸、水的大量急剧气化。

(2)化学爆炸。高速放热化学反应,产生大量气体急剧膨胀形成的爆炸现象。炸药,可燃气体、粉尘与空气形成的爆炸性混合物的爆炸。(产生新物质)

(3)核爆炸(原子爆炸)。如原子弹、氢弹的爆炸。

2)按照爆炸反应相分类—爆炸前的相态

爆炸可分为气相爆炸、液相爆炸和固相爆炸。

(1)气相爆炸,包括可燃性气体和助燃性气体混合物的爆炸;气体的分解爆炸;液体被喷成雾状物在剧烈燃烧时引起的爆炸(喷雾爆炸);飞扬悬浮于空气中的可燃性粉尘引起的爆炸。

(2)液相爆炸,包括聚合爆炸、蒸发爆炸以及由不同液体混合引起的爆炸。例如硝酸和油脂混合时引起的爆炸;熔融的矿渣与水接触或浇包与水接触时,由于过热发生快速蒸发引起的蒸汽爆炸。

(3)固相爆炸,包括爆炸性混合物及其他爆炸性物质的爆炸(乙炔铜);导体因电流过载,由于过热,金属迅速气化引起的爆炸。

(三)可燃气体爆炸(三乙、臭氧、联胺)

1.分解爆炸性气体爆炸—不一定燃烧,不需要氧气,体积压力迅速增加

乙炔、乙烯、环氧乙烷等,在没有氧气的条件下,也能被点燃爆炸,其实质是一种分解爆炸。除上述气体外,分解爆炸性气体还有臭氧、联氨、丙二烯、甲基乙炔、乙烯基乙炔、一氧化氮、二氧化氮、氰化氢、四氟乙烯等。当乙炔受热或受压时,容易发生聚合、加成、取代或爆炸性分解等反应。当乙炔压力较高时,应加入氮气等惰性气体加以稀释。此外,乙炔易与铜、银、汞等重金属反应生成爆炸性的乙炔盐;不能用含铜量超过65%的铜合金制造盛乙炔的容器;在用乙炔焊接时,不能使用含银焊条。

2.可燃性混合气体爆炸—一定发生燃烧,一定需要氧气

(1)扩散阶段。可燃气分子和氧气分子分别从释放源通过扩散达到相互接触,所需时间称为扩散时间。

(2)感应阶段。可燃气分子和氧化分子接受点火源能量,离解成自由基或活性分子,所需时间称为感应时间。

(3)化学反应阶段。自由基与反应物分子相互作用,生成新的分子和新的自由基,完成燃烧反应。

三段时间相比,扩散阶段时间远大于其他两阶段时间,因此是否经历扩散过程,就成了决定可燃气体燃烧或爆炸的主要条件。

(四)物质爆炸浓度极限★★★★

当可燃性气体、蒸气或可燃粉尘与空气(或氧)在一定浓度范围内均匀混合,遇到火源发坐爆炸的浓度范围称为爆炸浓度极限,简称爆炸极限。能够爆炸的最低浓度称为爆炸下限;能发生爆炸的最高浓度称为爆炸上限。

用爆炸上限、下限之差与爆炸下限浓度之比值表示危险度H,H值越大,表示可燃性混合物的爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大。

爆炸极限值不是一个物理常数,随条件的变化而变化。

1.温度的影响

混合爆炸气体的初始温度越高,爆炸极限范围越宽,则爆炸下限越低,上限越高,爆炸危险性增加。

2.压力的影响

一般而言,初始压力增大,爆炸极限也变大,危险性增加。压力减小时,爆炸极限范围缩小,当压力降到某一数值时,则会出现下限与上限重合。把爆炸极限范围缩小为零的压力称为爆炸的临界压力。

3.惰性介质的影响

混合气体中加入惰性气体,随着惰性气体含量增加,爆炸极限范围缩小。当惰性气体增加到某一数值时,爆炸上下限趋于一致,不发生爆炸。惰性气体更容易把氧分子和可燃气体分子隔开,对爆炸上限产生较大的影响,使爆炸上限迅速下降。 同理,混合气体中氧含量的增加爆炸极限扩大,尤其对爆炸上限提高得更多。

4.爆炸容器对爆炸极限的影响

容器材料的传热性好,管径越细,爆炸极限范围变小。当容器直径或火焰通道小到某一数值时,火焰就不能传播下去,这一直径称

为临界直径或最大灭火间距。

5.点火源的影响

点火源的活化能量越大,加热面积越大,作用时间越长,爆炸极限范围也越大。

6.爆炸极限的计算

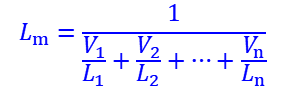

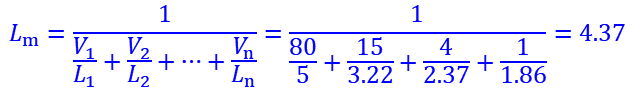

2)多种可燃气体混合物的爆炸极限计算

由多种可燃气体组成爆炸性棍合气体的爆炸极限,可根据各组分的爆炸极限进行计算,其计算公式为:

以天然气为例,若其组分为甲烷80%、乙烷15%、丙烷4%和丁烷1%,各组分相应的爆炸下限分别为5.00%、3.22%、2.37%和1.86%。

(五)粉尘爆炸(可燃性粉尘)

当可燃性固体呈粉体状态,悬浮于空气中,并达到一定浓度,遇到足够的点火能量,就能发生粉尘爆炸。

粉尘爆炸危险性的物质大体可分为七类:①金属类(如镁粉、铝粉、其他金属等);②煤炭类(如活性炭、煤等);③粮食类(如面粉、淀粉、玉米粉、啤酒麦芽粉、麦糠、大麦粉等);④合成材料类(如塑料、染料、合成洗剂、合成如结剂等);⑤饲料类(如血粉、鱼粉、饲料粉等);⑥农副产品类(如棉花、烟草、砂糖等);⑦林产品类(如纸粉、木粉等)。

发生粉尘爆炸的一定是可燃性粉尘。

2.粉尘爆炸的特点

(1)粉尘爆炸速度或爆炸压力上升速度比爆炸气体小,但燃烧时间长,产生的能量大,破坏程度大;(2)爆炸感应期较长;(3)有产生二次爆炸的可能性;(4)有不完全燃烧现象;

3.粉尘爆炸的条件

(1)粉尘本身具有可燃性;(2)粉尘悬浮在空气(或助燃气体)中并达到一定浓度;(3)有足以引起粉尘爆炸的起始能量。

4.粉尘爆炸过程

可燃粉尘与空气混合物遇点火源发生爆炸,也具有爆炸极限,包括上限及下限,但有实际应用意义的主要是下限。

粉尘爆炸过程与可燃气爆炸相似,但有两点区别:一是粉尘爆炸所需的发火能要大得多;二是在可燃气爆炸中,促使温度上升的传热方式主要是热传导;在粉尘爆炸中,热辐射的作用大。

5.粉尘爆炸的特性及影响因素

一般来说,粉尘粒度越细,分散度越高,可燃气体和氧的含量越大,火源强度、初始温度越高,湿度越低,惰性粉尘及灰分越少,爆炸极限范围越大。

粉尘爆炸压力及压力上升速度受粉尘粒度、初始压力、粉尘爆炸容器、湍流度的影响,粒度对粉尘爆炸压力上升速度的影响比其对爆炸压力的影响大得多。

经典习题

火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧,引燃烧,着火诱导期,闪点及自燃点等都是描述火灾的参数,关于火灾的基本概念及参数的说法,正确的是( )。

A.热分解温度是评价可燃固体危险性的主要目标之一,它是可燃物质受热发生分解的初始温度

B.引燃能是指释放能够触发燃烧化学反应的能量,影响其反应发生的因素仅与温度有关

C.闪燃是在一定温度下,在可燃液体表面上产生足够的可燃蒸汽,通火产生持续燃烧的现象

D.自燃是物质在通常环境条件下自发燃烧的现象,汽油与煤油相比,汽油的密度小,自燃点低

B错误,引燃能是指释放能够触发初始燃烧化学反应的能量,也叫最小点火能,影响其反应发生的因素包括温度、释放的能量、热量和加热时间;C错误,闪燃是在一定温度下,在可燃液体表面上能产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的燃烧现象;

D错误,一般情况下,密度越大,闪点越高,而自燃点越低。比如,下列油品的密度:汽油<煤油<轻柴油<重柴油<蜡油<渣油。

按照能量的来源,爆炸可分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸,按照爆炸反应不同,爆炸可分为气相爆炸、液相爆炸和固相爆炸,空气中飞散的铝粉、镁粉、亚麻粉、玉米淀粉等,在一定的条件下引起的爆炸属于( )。

A.化学爆炸中的气相爆炸

B.化学爆炸中的固相爆炸

C.物理爆炸中的固相爆炸

D.物理爆炸中的气相爆炸

粉尘爆炸属于气相爆炸和化学爆炸。

想刷更多注安考试试题?233网校APP提供注册安全工程师章节习题、历年真题、模拟试题、每日一练、模考大赛、答题闯关等刷题功能,大家可通过刷题,加深巩固,掌握要点,查漏补缺,稳步提升!【进入下载APP刷题】